The timeline, this is what we call the stream of our friends’ posts that we get presented when we use social networks like Facebook, Twitter or Google Plus, has become an important way to stay in touch with our bunch. But it is also a means to share information, news or entertainment by posting links to content, that we think would be interesting for our kind.

My timeline is a filter

It is often said that our timeline is in fact a filter. We see only what our community of selected friends would post. If someone starts posting things, we would not want to see, we would “unfollow” or “uncircle” him or her sooner or later – depending on our mood and on the strength of our relationship and the “netiquette”, the rules of courtesy in social mediathat everyone has to obey to remain accepted member. Advertising in particular seems to be content, that would only very rarely pass through this filter, if at all. Like in our “meatspace” communities, we would avoid people pushing unwarranted business towards us. Thus, the timeline might be the toughest Spam-filter there is.

This phenomenon of a highly sophisticated algorithmic as well as social prediction engine has been named “The filter bubble” by Eli Pariser. Bubble in this case has a thoroughly ambivalent meaning: a bubble that surrounds us, in which we are somehow even trapped, because we do no longer see the reality outside the bubble clearly but only blurred; the second meaning of course is that of a soap bubble that will bounce sooner or later like any other hype of the online business. And there is concern that this bubble could not only diminish the quality of serendipity inherent in heterogeneous networks such as the Internet, but also the probability of advertisers reaching new audiences.

The rise of social media and the changes for mass media

The rise of social media comes with a decline of mass media regarding relevance and time spent. Although it is undisputed that the 30”-TV-Ad is still the most effective means of advertising, and is likely to remain this way for a long time, some audiences are to be reached less and less intensely over classic communication channels.Advertising is perhaps only more sensitive to this development than other forms of publicity. However it becomes less and less probable to reach out for everyone we would like to address, be it for advertising, political announcements or any other kind of publication. This will certainly not overthrow everything that has been proven advertising and communication knowledge, but it will add a novel dimension to the rising complexity of communications planning that we should take into consideration.

Social media platforms provide multiple technological means to make this filter-process even more seamless, effective and invisible for their users. By organizing our contacts into groups, lists or circles, users are encouraged to (re)create hierarchies of relevance (“inner circle”, “extended circle”, “nuisance circle”, “Spam”). At the same time, the content posted by someone from the “buddies” circle might get a totally different credibility and attention than content by someone in “business partners” or “opinion leaders”.

My Internet does not look the same way yours does

A third layer – after timeline itself and the circles – between the user and “outside reality” is created by Google and other search engines that use the selections made by the users in their social media profiles (timeline, circles) as input for their algorithms to provide the most relevant results for our queries. These technologies take content posted by our friends to predict what would be relevant for us. Hence we can no longer expect to be shown any kind of objective search ranking, instead we will get our very own list of results that might be completely different from that of our colleagues or neighbours: since we have other Facebook or Twitter friends, we will get other stuff into our timeline. Google translates this into what it thinks we would find relevant. This will heavily take effect into Search Engine Optimization. How should SEOs in the future be able to guarantee that “You get a top-10 search rank”? For SEO, it will thus also become important, to see the website URLs we want to promote, be recommended as often as possible by being posted or twittered.

Also targeting display ads can be improved that way. This is of course a good thing at first, since campaigns will perform more efficiently and the user experiences more ads he might find relevant. But the inventory to address a broad audience, maximizing reach, as it is mandatory for building brand awareness, becomes more fragmented at the same time.

Thus social media work as a filter, induced by the user but at the same time sieves what the user gets recommended by search engines or display advertising. Very few platforms allow the users to access and edit the predicted preferences of these algorithms; Google e.g. does offer this to the users on http://www.google.com/ads/preferences. This might become more common after the EU Privacy Directive that became effective May this year will have become implemented in national legislation soon.

Finally, also the media consumptions of the classic channels is affected by the filter bubble. Studies have shown, that nothing does influence a reader’s or viewer’s choice of programme or press issue more heavily, than the recommendation they get through their timeline which becomes therefore also a screen that might preselect what someone would watch or read. And not only media consumptions – also our brand preferences start to be effected by the posts of our community, that we had individually composed to form our circles, friends, our timeline.

Meaningful Brands

As a side effect, the meaning of brands in people’s lives changes. With mass media advertising, the most valuable brands would have been those, that create prestige, aspiration for their buyers. Conspicuous consumptions is based on mass communication. It requires that others easily recognise what brands we buy. When the process of building brand preferences gets somehow atomized as we do experience when enclosed within our filter bubble, we tend no longer to get aspired for brands we buy for others might no longer notice the specialness of our brand-choices at all. And at the same time, it becomes increasingly more important to show affiliation to one’s community, to get acceptance, be welcomed as a member. Brands that contribute something of value to a community, something that not only the buyer but in some way the whole community would benefit from, get the clear advantage of being likely to show up in their buyers’ posts, telling their friends, “look, I care about all of you”. Umair Haque, writer for the Harvard Business Review, coined the term ‘meaningful brands’ in opposition to ‘aspirational brands’. This topic will be unfolded in a broader perspective in the article [Title of the article and page reference – ] by Daniel Bischoff and Dennis Grzenia.

The Meme

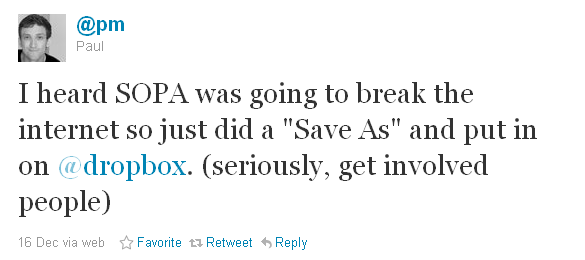

So far we have been mostly looking on what does get filtered out. But what kind of content is there, that people accept in their timeline? Since most users follow not only people that they would have already known in their life outside social media but make new acquaintances, there has to be something that gets through the sieve. With the ‘meaningful brands’ we have got a first hint, of how advertising within the filter-bubble might still work. Apart from that, and in addition to the obvious, the personal statements, the thoughts, impressions and emotions people tell their followers, there is a specific form of information that gets propagated from one personal circle to the next, that is repeatedly shared, retweeted, liked or whatever form of handing along a certain platform provides. You know what I am talking about: LOL-cats, manga cartoons, freak show images, and often pictures without any apparent specialness – food, someone showing his beerglas against the skies, fowl, to name just a few. For images like this, the term ‘meme’ became fashionable.

‘Meme’ is an artificial word. It was created in behavioural biology to describe the way, traditions and culture get passed from one generation to the next and get part of the adaption of a group of humans to a changing environment – comparable with the genetics and natural selection of the fittest in the standard model of evolution. The meme is hence meant to be the cultural equivalent of the gene. When social media communication became common, it was soon realised, that some cultural snippets would get passed from one user to his friends and from his friends to their friends and so on. Mostly these would be images or videos, sometimes funny Powerpoint-Presentations or single phrases of text, marked with some kind of tag like #tahrirsq, #occupywallstreet or #londonriots. My last examples show, that the scope of memetic communication goes far beyond entertainment. In deed, it is often said, the whole uprising in Northern Africa that was quickly spread, was not at least a phenomenon of self organisation alongside memetic tags.

There are different types of memes, depending on their way of propagation. Some get spread very rapidly, globally and evenly. Others are shared only in their own community – which needs not to have been defined otherwise; these images just tend to stop at some invisible boarder. Some images seam to virtually infect one community and then, after some time, jump over to the next, creating bubble-like structures in the social web, while others fade away proportionally to the distance of their point of origin.

Just before joining MediaCom, Benedikt and I had started researching, to find the answers to the question if any given image had the power to become memetic. Even more interesting: to become able to brief creative people how to shape an image for a certain memetic task. So we set sails for hacking the meme code, like the Genome Project would have gone for the genetics. We started analysing images for which we would track their history of being shared on a very large scale. We collected some 10 million images in a database, together with the necessary meta data like who posted it, how many friends/followers would the have, how quickly would the image get re-shared, which language was the text that went with the image’s post, and so on. The second step is a continuous survey where people tell us which of a choice of two images they would more likely share with their friends online. All the data – the image itself, the meta data and the judgement of the participants of our survey, we put together to build statistic models to predict the success of any given picture. So we learned not only if an image would be memetic but also what it was to provide it with this quality. The detailed results will soon be published.

“Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einizige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradise her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.”

“Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einizige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradise her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.”